■P&Aの結婚パーティーを朝方まで見届けた後、最後のエンマハウス@Yellowへ。

あの夜が日本のハウス史においてどんな意味があるのかはわからない。多くの人にとっては、どうでもいい事なのかも知れない。全能者のように全てを俯瞰して体系付けてみたり、まるで自分だけがおいしい部分を見てるかのように偉そうに語るつもりはない。各自が自分の立場で好きなように解釈すればいいと思う。

ただ、ボクがクラブに通い続ける理由、DJをする理由、いわゆる初期衝動は東京のハウスであって、その象徴がEMMAだった。そう、YellowのEMMAだ。

「あの頃のあの感覚をいつまでも追っても仕方がない」という意見はよくわかるし、時代に合わせて"あの感覚"は移り変わるべきだ。アンダーグラウンドにおいて、年上の人間が経験論や知識を振りかざすのはみっともないだけだ。

それでも、ボクは自分の初期衝動を否定するような人間は信用しないことにしてる。初期衝動は青臭いかも知れないが、1つしかない美しいものだから。

ボクにとって10年近く通い続け、最初から最後まで好きだったパーティーはEMMAHOUSEしかない。日本を長く離れる際に飛行機に乗り遅れそうになるまで踊り続けたのはEMMAHOSEだった。調子が悪く遊びや交友を控えていた時期にも、EMMAHOUSEにはたまに顔を出してバランスを取っていた。Yellowのマンスリーを開く際、変わらないEMMAHOUSEの文字を見つけ何故かいつもホッとしていた。

それが終わるということ。

■朝方フロアに入ると、そこには愛に溢れていた。クローズが決まってからというものYellowのフロアの雰囲気が変わったと書いてたけど、この日のVibesは段違いだった。

EMMAは選曲に反して、どちらかというと淡白でクールなDJだと思う。下手なアンコールには応えないし、必要とあれば投げっぱなしでフロアから追い出すこともある。今は1から10まで優しくエスコートして軟着陸させるDJが良しとされる時代だから、EMMAのようなDJを苦手な人がいるのもよくわかる。

そんなEMMAが、この夜だけは優しかった。いつまでも続くアンコールに応え続けた。箱側も朝になったからといって、明かりをつけることはない。音が止まると、全ての照明を落としスモークを全開に焚き、次に刻まれるであろうビートに備える。全てはEMMAの判断に委ねられていた。

■入り口のセキュリティーは、「今日はエンマさんの続く限りやるよ」と微笑んでいた。朝方空きグラスを回収しにきた店員は上半身裸になり、半ば仕事を放棄してフロアに消えて行った。かつてのダンスフロアで見かけた名も知らない同士が集っていた。右後ろ組は、相変わらずな奴ばかりだった。

ここまで愛されてるDJをボクは見たことない。

■ボクはDJ研究のためにクラブ遊びしてるわけではないので、ブースを覘くことはまずしない。ただ、「もう一生見る機会ないよ」と友達に薦められ、何気なく覘いてみた。

10年以上ファンでいながら、初めてEMMAのブースを間近に見た。まるで手品を見てるみたいだった。同じDJと名乗るのが恥ずかしいと感じる程、次元の違う世界が繰り広げられていた。

フランソワ?ドック?セオ?ダニー?イジャット?デリック?ニック?ごめん。今まで見たどんな外タレにも、ぶっちぎりで勝っていた。

紛れもなく世界一の技術がそこにあった。DJは魔法使いだ。

■最近EMMAHOUSEで良く会う番長さんが、「もうクラブ(大箱)遊びは今日でおしまいだな」と呟いた。ボクはAgehaも好きなので、クラブ遊び(いわゆる大箱)が完全に死んだと思わないけど、黄色と蝶では文化的な強度に雲泥の差があるのは事実だし、Yellowのようにみんなから愛され誇りとなる箱はもうでてこないだろう。

振り返ってみるとGoldがクローズした後、EMMAに続くようなクラブDJは結局出てこなかった。都会の刹那な快楽と痛みを代弁できる選ばれし者。"あの感覚"は、もう過去のものになっていくのだろうか。。

そう思うと無性に悲しくなった。

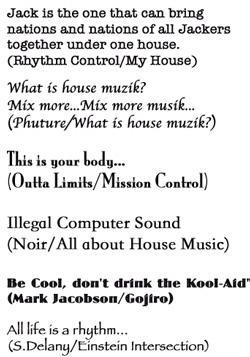

■アンコールタイムには、エンマが教えてくれた往年のハウスラインが走馬灯の様に次々と飛び出した。遠い国で流行っているらしい"今の音"なんかよりも、血の通ったリアルなダンス音楽。トライバルビートに震え、ブレイクで手を挙げた。降り注ぐシンセにもってかれ、ベタベタなメロディーで泣いた。忘れかけていた初期衝動がそこにあった。

最後くらいはスマートに感傷に浸ろうと決めていたのに、思いっきりブッ飛ばされた。お決まりの定位置で、クソガキの頃と変わらず動けなくなった。あの風が体を包み込んだ。

フロアで友人を見つけ、2人同時に同じ言葉が口を出た。

「半端ないんですけど。。」

■昼の12時を過ぎたあたりで、周りを見渡すと泣いてる人がチラホラでてきて、最期が近づいてくるのを感じた。

それでもビートは相変わらず正確に時を刻んでる。一拍目にバスドラ、二拍目にハット。慣れ親しんだルールに身を任せ、「まだぼくらに時間はあるはずだ」と祈り続けながら踊った。

そんな終わるはずのない空間に、最後がやってきた。3時頃だったと思う。

Yellowの偉い人がマイクを持ち、「16年やってきてやっとパーティーらしいパーティーができたと思います。」と言った。まさにそこにあるのはパーティーと呼ぶのに相応しい光景で、用意したものではなく自然にでてきた言葉に感じた。

アメリカで生まれたハウスが、日本人の手によって実現されるという奇跡。世界最高のハウスパーティーは、東京にあった。

最後の曲がなんだったかなんて野暮なことを書くつもりはないし、検索して満足できる人はそうしたらいいと思う。

ただ、色んな事情であの瞬間に立ち会えなかった人のために書いておくと、最後までEMMAはEMMAらしく、フロアを裏切ることはなく期待に応えてくれた。雑誌のレビューやレコ屋のPOPの中にだけ存在するような、見知らぬ国のDJがかけていたという、フロアにいる人間にとってはどうでもいいクラシックでお茶を濁すことはしなかった。一部の知識人やメディアを意識した独りよがりのメッセージではなく、ボクらがフロアで踊ってきた曲。日本人の曲。あの瞬間にいなければ何の意味もない詩。ボク達に向けたメッセージ。

マイクを持って「Yellowありがとう」と告げたあと、あのEMMAが歌い始めた。アイソレーターをいじりながらマイクを握る姿はDJそのものだった。

まるで映画の1シーンのような衝撃的な光景。自分とEMMAを除いた全てが光に包まれ真っ白になる。客層だのセクシャリティーだのサイケデリックだのシステムだの業界だの知識だの歴史だの格だのスタイルだの、ボクらを惑わすくだらねえ不純物がみるみるうちに取り除かれあらゆるものが1つになる瞬間。コマ送りの時間は永遠に・・・

見たか。これがハウスミュージックの力だ。過去でも未来でもなく今にだけ咲く花。僕らがフロアにに集う理由。

泣きながらはしゃいだ。みんな、もはや踊りとは言えない動きだった。古より人間に備わる真のダンス。気付いた時には音が止まっていた。涙と抑えきれない喪失感が襲ってきた。

ブースにしがみついた女の子が、汗と涙でボロボロになった顔で「私の青春を返せ~」と叫び続けていた。ボクも全く同じ気持ちだった。「ありがとう」と叫びたかったけど、気持ちを表すにはあまりにも陳腐な言葉に思え何も喋れなかった。こういう時、言葉は無力だ。

足の痺れと顎の痛みが、夜の終わりを告げていた。超人によるハウス賛歌、17時間いや10年間に及ぶ祝祭が終わった。

鈍感な僕でも、1つの時代が終わったのを痛感した。

いつもの長い階段を上り重い扉を開けると、相変わらずクソみたいな光景が待っていた。

でも、あの場所にはもう戻れない。

ここから先は、自分で進まなくてはいけない。

勇気をありがとう。

≪ 続きを隠すYAMADAtheGIANT | 2008年06月20日 | Party | コメント (4)

LR-002

¥1700

LR-002

¥1700 LR-001

¥1300

LR-001

¥1300